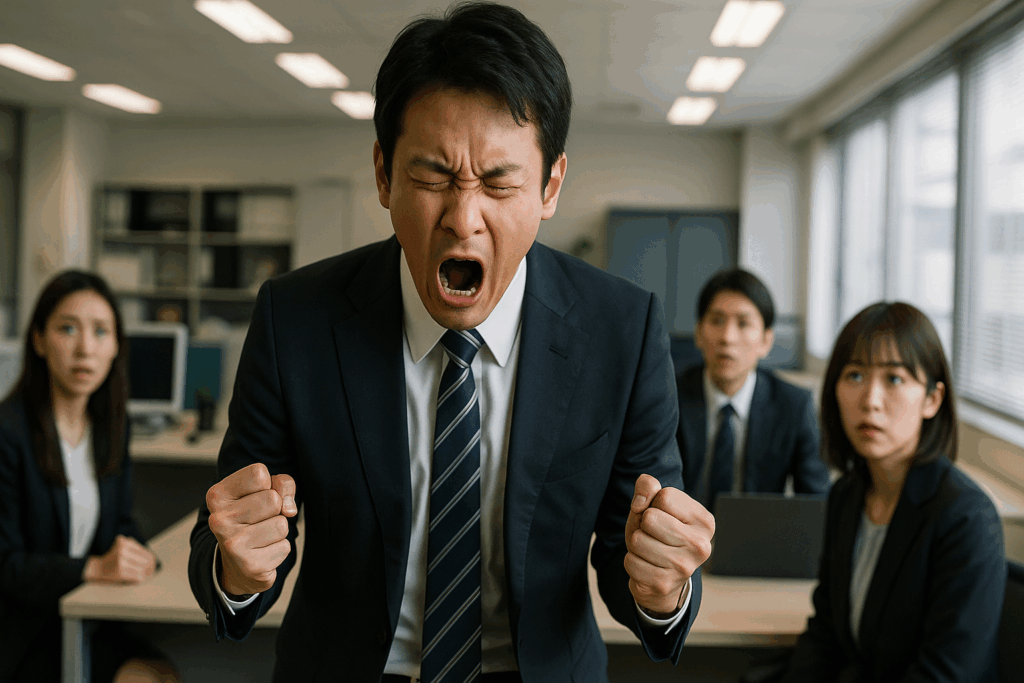

普段は穏やかで物静かな部下が、ある日突然怒りを爆発させた――。

そんな経験に戸惑ったことはありませんか?

実は「大人しい部下がキレる」とき、それは長く我慢を重ねた末の“限界のサイン”であるケースが多くあります。

怒りをあらわにするまでの経緯や背景を理解しないまま対応を誤ると、信頼関係の崩壊や退職、さらにはハラスメント申告へと発展することも。

そうなる前に、兆候に気づき、適切な対処をすることが重要です。

本記事では以下の内容がわかります:

- 大人しい部下が突然キレる“本当の理由”

- 怒りの予兆を読み取るポイント

- キレたときのNG対応と正しい対処法

- 再発を防ぐための職場づくりのヒント

静かな“サイレントストレス”を見逃さず、信頼される上司でいるためのヒントをお届けします。

1. 大人しい部下が突然キレたら“限界を超えたサイン”と心得る

普段は穏やかで、言い返すこともほとんどないような部下が、ある日突然怒りを爆発させた――。

しかしそれは、何の前触れもなく“キレた”わけではありません。

実は静かな人ほど、日々のストレスを自分の中に抱え込みやすく、「限界まで我慢する」傾向が強いのです。

つまり、表には出ていなかっただけで、水面下では不満が積み重なっていたということ。

突然の怒りは、本人なりの“最後のSOS”である可能性が高く、「感情的になって困る部下」として処理するのではなく、「これまで我慢させすぎていたのでは?」と上司側が向き合うべき問題なのです。

1-1. 感情を溜め込むタイプこそ爆発は予測しにくい

いわゆる“自己主張が強くない人”ほど、自分の感情を言葉にすることが苦手です。

たとえば、会議での発言が少ない、注意しても反論せずにうなずくだけ、雑談も最小限…といった特徴がある部下は、内面ではさまざまな感情を抱えていても、表に出す術を持っていない場合が多いのです。

こうしたタイプの人が不満を抱えた時、「黙って受け入れる」のではなく、心の中では少しずつストレスが蓄積されていきます。

そして限界が来たとき、突然激しい怒りとなって表出することになるのです。

1-2. 静かに“限界まで我慢する”人の特徴とは?

大人しい人が爆発するまでには、ある共通した兆候があります。

例えば「自分さえ我慢すればうまくいく」と思いやすい性格、自責思考が強い、相手に迷惑をかけたくないと考える…など。

いずれも一見すると“良い人”なのですが、それが過度な自己犠牲や沈黙のストレス耐性に繋がり、気づかれないまま精神的に追い込まれていきます。

結果として、その“最後の糸”が切れる瞬間が、上司や同僚から見ると「突然の爆発」に映るのです。

1-3. 放っておくと退職やハラスメント申告に発展も

怒りが爆発した時点で、すでに信頼関係が揺らいでいるケースも少なくありません。

その状態を放置してしまうと、「この職場ではもうやっていけない」と感じて退職に繋がったり、精神的な負荷を理由にパワハラ・モラハラとして申告されるリスクさえあります。

「キレたから厄介な部下」と切り捨てるのではなく、「ここまでに至った背景は何だったのか?」と冷静に振り返ることが、今後のチーム運営にとって非常に大切です。

2. 大人しい部下がキレるのはなぜ?4つの原因

大人しく見える部下が怒りを爆発させるには、それ相応の背景があります。

とくに、言いたいことを言えないまま理不尽な状況が続くことや、評価されない不満、職場での孤立など、複合的な要因が絡み合っていることが多いです。

ここでは、大人しい部下が“限界”に達してしまう代表的な原因を4つに整理してご紹介します。

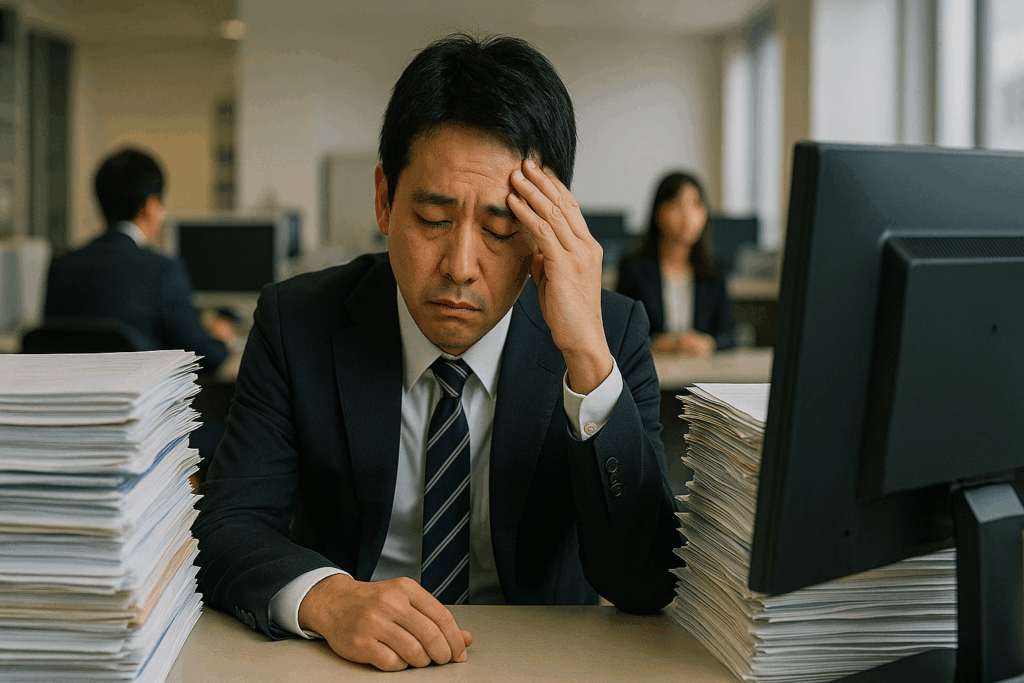

2-1. 理不尽な依頼が続き、断れずに限界突破

「これお願いできる?」と頼まれたことに対して、「はい」と言ってしまう部下はいませんか?

頼まれるたびに断れず、しかも周囲の人よりも仕事量が増えていく――。

そんな状況が続くと、本人の中では“やらされ感”と“評価されていない感覚”が積もっていきます。

最初は善意で受けていた仕事でも、断れないまま無理な業務が重なれば、やがて限界を迎えるのは当然です。

2-2. 「評価されていない」という静かな不満

普段から黙々と真面目に仕事をこなす部下ほど、「当たり前の存在」として見られてしまいがちです。

しかし、自分なりに頑張っているのに正当に評価されない状況が続くと、次第に心の中では不満が膨らんでいきます。

評価制度や上司の一言ひとことに敏感になり、「頑張っても何も言ってくれない」と感じた瞬間に、怒りへと変わることがあります。

2-3. 人間関係の孤立やチーム内での無視感覚

「誰にも相談できない」

「チームの中で浮いている気がする」

このような感覚は、表面化しづらいですが、精神的な負担として非常に大きいものです。

たとえ直接的ないじめや嫌がらせがなくても、疎外感が続くことで心は徐々に摩耗していきます。

それにより、些細な出来事をきっかけに、感情が一気に爆発してしまうことも。

2-4. サイレントストレスの蓄積が爆発に至る背景

「言わないから、問題がない」と思いがちですが、実は逆です。

口に出さないストレス、つまりサイレントストレスは、見えない分だけ危険でもあります。

そしてこれは、上司や周囲が気づいていないうちに限界値に達してしまい、突発的な“怒り”として表出するのです。

その背景には、「本当はずっと気づいてほしかった」「話せる雰囲気がなかった」という心理があることも理解しておく必要があります。

3. 大人しい部下がキレる前兆を読む上司が信頼を得る

突然怒り出すように見える部下も、実際には「前兆」を見せていることが多いです。

日々の様子を観察することで、“怒りが爆発する前のサイン”に気づくことができれば、未然に対応することも可能です。

信頼される上司は、感情の変化だけでなく、行動・表情・コミュニケーションの小さな変化にも敏感に反応しています。

3-1. 表情の変化、口数の減少、報連相の消失

最近、なんだか笑顔が少ない、返事が機械的…そんな変化に気づいたら要注意です。

特に、「報連相が極端に減った」「自分から話しかけることがなくなった」と感じた場合、それは心のシャッターが閉じ始めているサインかもしれません。

3-2. タスクミスや遅刻などの“微細な変化”

真面目な部下ほど、普段はミスも少なく時間管理もしっかりしているものです。

だからこそ、小さなミスの増加や遅刻、提出物の遅れなどは、内面的な不調のシグナルとして読み取ることができます。

3-3. 他の部下と比べて浮いた行動が見えた時

会話に入ってこない、昼休みを一人で過ごしている、周囲との雑談に加わらない――

そうした“ちょっとした距離感”も、実は心理的な孤立の兆候である場合があります。

「本人の性格だから」と決めつけず、さりげなく声をかけることが大切です。

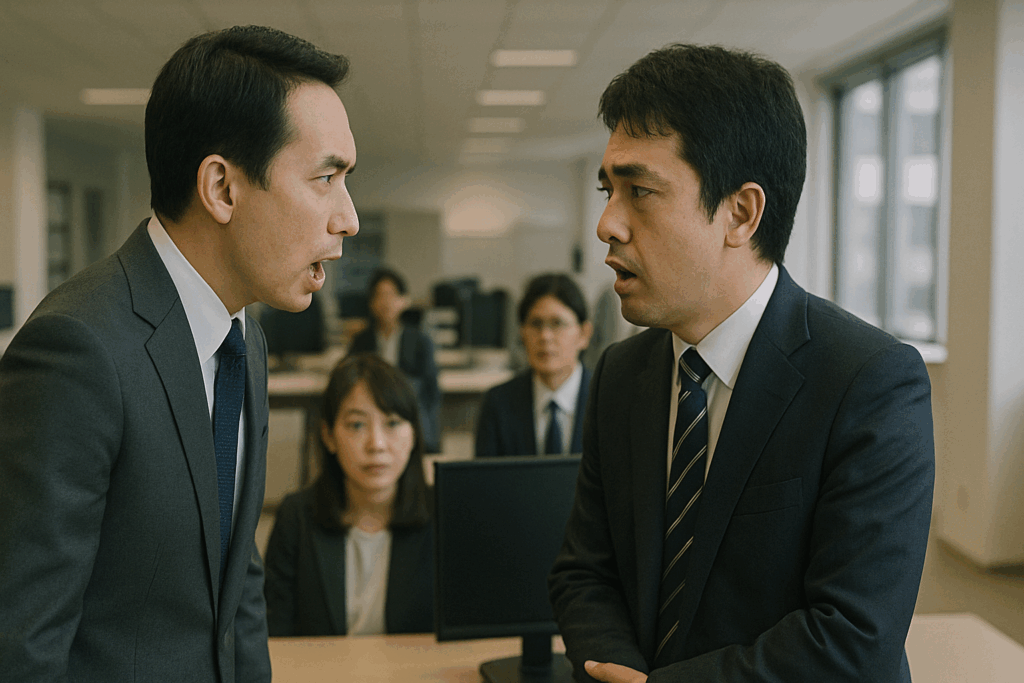

4. 大人しい部下がキレた部下に対してNGな対応行動

大人しい部下が突然怒りを見せたとき、上司として最も気をつけたいのは「感情的な反応をしないこと」です。

その瞬間に何が起きたかよりも、これまで積み重なったストレスや不満が爆発した可能性が高く、対応を間違えると信頼関係が完全に崩れてしまいます。

ここでは、キレた部下に絶対に避けるべき3つの対応について解説します。

4-1. 「なんで怒ってるの?」と詰問する

本人も感情の整理がついていない中で、詰問口調は“攻撃”と受け取られやすく、余計に心を閉ざしてしまうリスクがあります。

まずは感情の爆発に対して、上司側が冷静に受け止める姿勢が重要です。言葉で問いただすのではなく、落ち着く時間を持たせ、後で冷静に会話できるタイミングを見極めましょう。

4-2. 怒りに怒りで返す、感情のぶつかり合い

大人しい部下は普段から自己抑制が強く、感情を出すことに抵抗があります。

だからこそ、その一線を越えて怒りを見せたということは、よほどの状況だった可能性が高いのです。

そこに対して感情的な対応をしてしまうと、部下は「理解してもらえない」と感じ、関係修復が極めて困難になります。

4-3. その場しのぎで流す=不信感の蓄積へ

一見、冷静な対応に見えますが、部下の訴えを軽視しているように受け取られることがあるため注意が必要です。

一時的な火消しではなく、しっかりと時間をとって本人の話を聞く姿勢を持つことが、信頼回復の第一歩となります。

5. 大人しい部下がキレた時に落ち着かせる5つのステップ

では、大人しい部下が感情を爆発させたとき、上司はどのように対応すれば良いのでしょうか。

ここでは、状況を悪化させず、信頼を取り戻すための具体的な対応ステップを5つご紹介します。

5-1. 距離を置き“感情が冷める時間”をつくる

怒りの感情がピークに達しているときに会話をしようとしても、建設的な対話にはなりません。

「少し落ち着いたら話そう」と声をかけ、時間を空けることが双方にとって有効です。

5-2. 1on1で静かに話を聞く

その際は、上司の話よりも、部下の言い分をしっかりと“聴く”ことに徹するのがポイントです。

相手の言葉を遮らず、メモをとるなどして真摯な姿勢を示すことで、少しずつ心の扉が開かれます。

5-3. 言い分を否定せず共感を示す

感情に共感する姿勢が、信頼の土台を築く第一歩です。

「言ってくれてありがとう」「気づけていなかった」などの言葉が効果的です。

5-4. 課題共有と改善の約束を言語化する

話し合いの中で見えてきた問題点については、上司側が改善に取り組む意志を具体的に示しましょう。

たとえば、「今後は業務の依頼の前に確認する」「1on1の頻度を増やす」など、改善策を言語化して伝えることで、安心感が生まれます。

5-5. 継続的なフォローで信頼を再構築

1回の対応で解決したように見えても、実際には部下の不信感は簡単には消えません。

その後の言動や関わり方が何より大切です。

特に、「あの時だけだった」と思われないよう、継続的に様子を見て声をかけることが、信頼関係の再構築につながります。

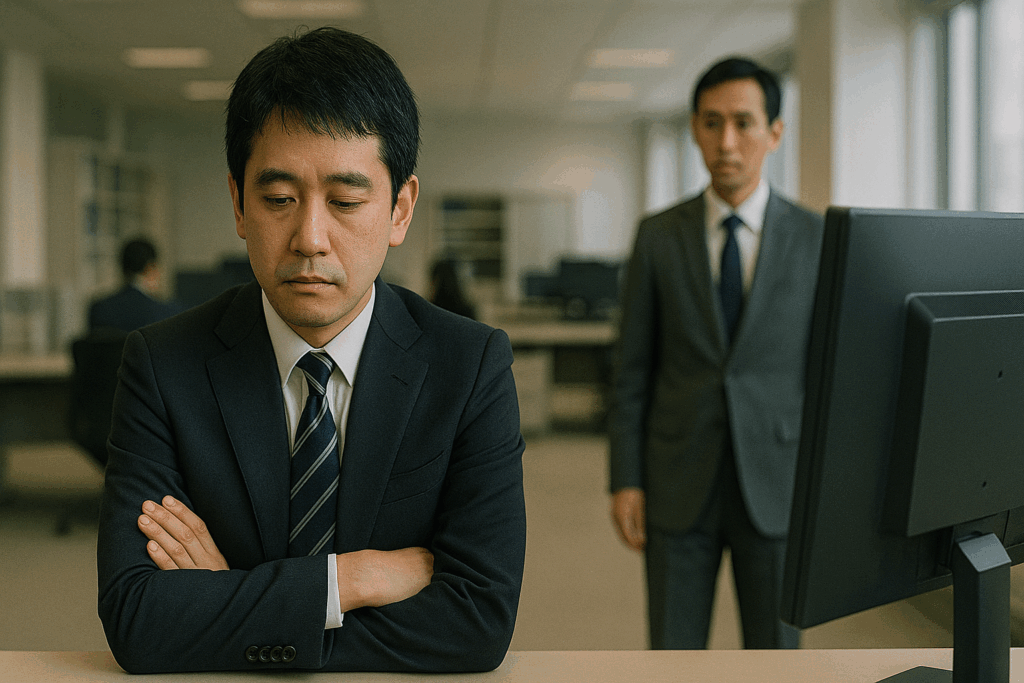

6. 大人しい部下がキレるのは上司自身の対応?

部下が突然怒る背景には、実は上司の関わり方が原因だったというケースも少なくありません。

以下のようなマネジメントミスが積み重なると、知らず知らずのうちに部下を追い詰めてしまうことがあります。

6-1. 「頑張ってる前提」で放置していなかったか

「彼(彼女)はちゃんとやってくれる」と信頼するあまり、声をかける機会が少なくなっていませんでしたか?

期待と放置は紙一重。

部下の立場からすれば、「見られていない」「評価されていない」と感じることもあります。

6-2. 指摘やプレッシャーが一方通行になっていないか

業務上の指摘やプレッシャーが、“伝えるだけ”で終わっていたという場合、部下の心には「追い詰められているだけ」という印象が残ります。

一方的な指摘ではなく、「どう思う?」「どんな支援が必要?」と対話型のコミュニケーションが重要です。

6-3. 業務量や責任の押し付けになっていないか再確認を

責任感が強く、断れないタイプの部下に対しては、必要以上の業務や責任を無意識に押し付けてしまっている可能性があります。

「任せられる人だから」という理由で頼みごとが集中していないか、改めて見直すことが求められます。

7. 大人しい部下がキレない職場づくりの具体策

一度キレた経験がある部下は、再び同じ状況になれば再発の可能性も高くなります。

だからこそ、日常のコミュニケーションや職場の雰囲気づくりがカギになります。

7-1. フィードバックと感謝のセットを意識

成果に対するフィードバックだけでなく、「ありがとう」の一言も忘れずに伝えることが重要です。

感謝されることは、評価されている実感にもつながります。

7-2. 定期的な雑談・1on1で感情の換気

週に一度でも5分でも構いません。

雑談や1on1を通じて、部下が普段抱えている感情を“換気”できる場を作りましょう。

これが、爆発的な感情の予防策として非常に効果的です。

7-3. 「大丈夫?」と声をかける文化を定着させる

ちょっとした表情の変化、元気のなさに気づいたら、「最近どう?大丈夫?」と一声かける習慣を持ちましょう。

その積み重ねが、「この人は気にかけてくれている」という安心感につながります。