「なんでアポなしで突然来るの?」そんなモヤモヤを感じたことはありませんか?

忙しい時や気分が乗らない時ほど、連絡なしの訪問は心に負担をかけますよね。

ですが、その裏には“相手なりの理由”や“心理的な背景”が隠れていることも多いのです。

本記事では、アポなし訪問をする人の心理や性格傾向、上手な対処法まで、具体例を交えながらわかりやすく解説します。

この記事でわかること

・アポなし訪問をする人の心理的な特徴

・性格や背景別に見る「やりがちな人」の傾向

・ストレスを減らすためのやんわり対処法

・関係を壊さずに距離を取るコミュニケーション術

“なんとなくのイライラ”を、言葉と行動でスッキリ整理してみませんか?

1.アポなしで来る人がなぜいるのか?その心理を探る

1-1. 気軽さと距離感の誤認:親密さを勘違いしているケース

アポなしで訪問されて戸惑った経験、ありませんか?

「なんで事前に連絡してくれなかったの?」と思っても、相手には“悪気がない”ことも多いのです。

その背景には、「このくらいの関係なら大丈夫だろう」という思い込みがあります。

特に、昔からの友人や家族など、親密な関係であるほどこの傾向は強くなりがちです。

たとえば、地元の同級生が「近くまで来たから寄ってみたよ」と突然玄関に立っていた、という話はよくあるケースです。

彼らは「自分にとってあなたが特別だから、連絡なしでも通じ合える」と考えていることも。

つまり、親密さの“証”としてアポなし行動が選ばれていることもあるのです。

しかしそれが、受け手側にとっては負担に感じられることもあるという“温度差”が、すれ違いの原因になってしまいます。

1-2. 緊急性を盾にした“自己都合優先型”の心理

「急ぎだったから」「今すぐ伝えないとまずいと思って…」――このように、緊急性を理由にアポなし訪問を正当化する人もいます。

たとえば職場での営業マンが「今近くに来てるんですけど5分だけいいですか?」と突然来訪するケース。

これは典型的な“自己都合優先型”の行動です。

実際、企業によってはアポなし営業を推奨する文化が残っているところもあり、特に不動産や通信系の訪問営業などでは日常的に見られます。

もちろん、本当に緊急である場合もあるでしょう。

ただし、「自分にとっては緊急でも、相手にとってはそうではない」という認識のズレがある限り、一方的な押しつけになってしまいます。

1-3. マナー意識の欠如?“連絡が必要”と知らない人たち

アポなし訪問が多い人の中には、そもそも「訪問前に連絡を入れるのがマナーである」という意識が薄い場合もあります。

これは、育った環境や世代、地域性なども影響していることがあります。

特に年配の方や地方出身者に多い傾向ですが、「近所に住んでるんだから、寄っても問題ない」という感覚を持っているケースもあります。

例えば、70代の親世代の方にとっては、電話連絡よりも“直接顔を出すほうが丁寧”という価値観が根強く残っている場合もあるのです。

そのため、「事前連絡をしないことが非常識」と責めるのではなく、相手の背景や価値観を考慮することも必要かもしれません。

2.アポなしで来る人の性格と背景を考察

2-1. 思いつきですぐ行動!“突発型”タイプの特徴

何事も“思い立ったが吉日”なタイプの人がいます。

こうした人は、計画を立てるよりも感情やタイミングを優先しがちです。

たとえば、「近くを通ったから寄ってみた」「ふと顔が浮かんだから今会いたくなった」など、感情が行動に直結しているのが特徴です。

こうした“突発型”の人は、日常でもスケジュール帳を使わなかったり、予定の時間を細かく決めずに行動する傾向があるため、アポなし行動もごく自然なこととして認識している場合があります。

2-2. 相手の都合を考えない“マイルール型”の共通点

「自分がこうしたいから、相手も合わせてくれるはず」と考えるタイプも、アポなし訪問をしがちです。

これがいわゆる“マイルール型”です。

たとえば、「自分は困らないから相手も困らないだろう」「自分はこれくらいで気にしないから相手も同じはず」といった、思い込みと共感性の欠如が目立ちます。

これは意図的な悪意ではないものの、周囲のペースを乱す原因になりやすく、無意識のうちに人間関係に摩擦を生み出すケースもあります。

2-3. 距離が近い関係ほど注意?親友・親族がやりがちな傾向

「親しき仲にも礼儀あり」とはよく言いますが、実際には親しい関係ほどアポなし訪問のリスクが高まります。

特に実家の家族や、頻繁に会っていた親友など、「許される距離感」だと思い込んでいる相手が要注意です。

たとえば、「お母さんがアポなしで突然来て冷蔵庫を整理して帰った」「学生時代の親友が引越し後も何の連絡もなく立ち寄ってくる」といった体験談も少なくありません。

これらは、信頼関係があるがゆえの行動とも言えますが、逆に相手の負担を無視してしまう“親しさゆえの無遠慮”とも捉えられます。

3.アポなしで来る人の心理に共通する3つの習慣

3-1. 「ついでに寄った」その感覚は相手にとって失礼?

「たまたま近くに来たから」と立ち寄る人の心理には、軽いノリの延長線上にある「ついで感」があります。

しかし、訪問された側にとっては、準備も心構えもできていないため、突然の来訪はストレスになりがちです。

たとえば、在宅ワーク中や育児中で時間に追われている人にとって、突然の来訪は大きな妨げ。

“ついで”に来られて“本気で対応させられる”という理不尽さが不満につながるのです。

3-2. “いつでもOK”と思っている人が見落とす配慮

「この人ならいつでも歓迎してくれるだろう」と思い込んでいる人は、時間帯や状況をあまり考慮せず訪問してしまいがちです。

たとえば、「あの人は家にいることが多いから大丈夫」と決めつけて、午前中に突然訪問した結果、子どもを寝かしつけ中だった…というようなケースは珍しくありません。

相手にとって“都合のいい人”にされてしまう危険性もあるため、「いつでも歓迎ではない」という意思表示も必要になります。

3-3. 「前にも来たから平気」の積み重ねがトラブルを呼ぶ

過去に一度許可されたことで、何度もアポなし訪問を繰り返す人もいます。

これがいわゆる“既成事実化タイプ”です。

たとえば、以前訪問した際に「まあ今日はいいよ」と言われたことを、“今後もOK”と解釈してしまうのがこのパターン。

このような人に対しては、「前回はたまたま時間があっただけ」と伝えるなど、一度許したことが“常識”として定着しないようにする工夫が必要です。

4.アポなしで来られた時のスマートな対応法

4-1. 相手の要件をまず確認!“緊急度フィルター”を活用

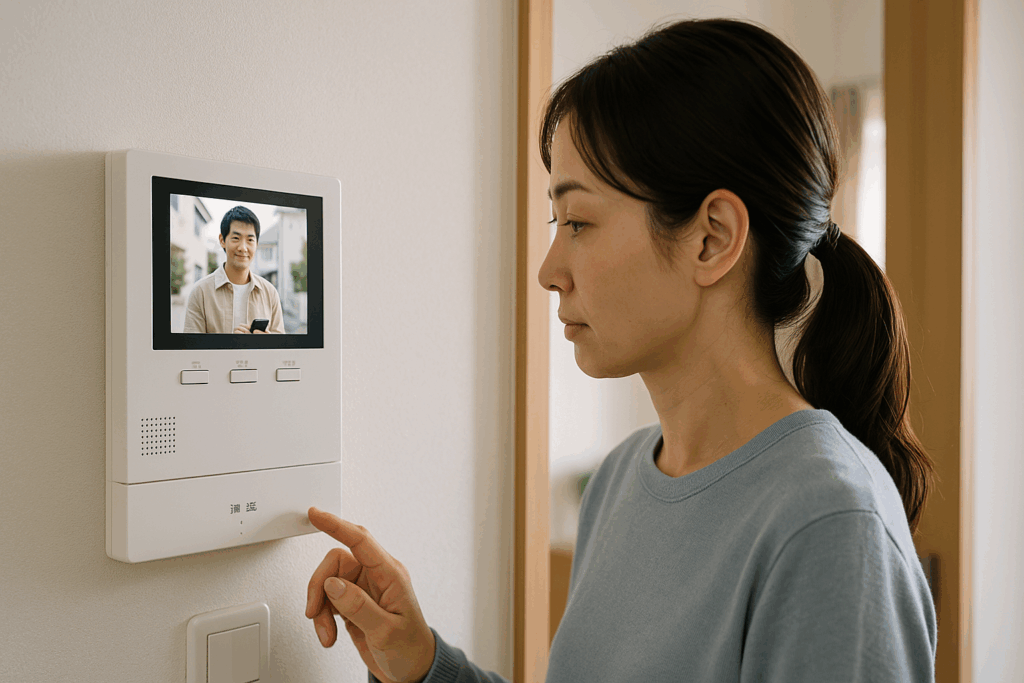

突然の訪問者に戸惑った時、まずやるべきは「状況の見極め」です。

相手の要件がどれほど緊急性のあるものかを判断する“緊急度フィルター”を活用すると、冷静に対応できます。

たとえば、「今ちょっといい?」とだけ言われた場合でも、すぐに玄関を開けるのではなく、インターホン越しに「何か急ぎのご用件でしょうか?」と確認するだけで、無用な時間の浪費を防げます。

ビジネスシーンであれば、「書類の不備があり至急でサインが必要」といった要件なら受け入れる価値はあるかもしれませんが、「近くに来たので顔を見に来た」といった内容であれば、丁寧に対応しつつも後日にしてもらう選択肢を検討できます。

要件を聞いてからの判断で、自分の時間と気力を守る。これがスマートな第一歩です。

4-2. 時間制限を設けて負担をコントロールする方法

要件を聞いたうえで受け入れる場合でも、「どれくらい話すのか」は自分でコントロールしたいところですよね。

そんな時は時間制限をあらかじめ伝える方法が効果的です。

たとえば、「今ちょうど作業中なので、10分くらいなら大丈夫です」と明確に時間を区切ることで、相手も要点をまとめやすくなり、会話がだらだらと続くのを防げます。

この方法は特に、知人やご近所さんなど“断りにくいけど毎回長くなる”相手に有効です。

ポイントは、「ごめんね、今ちょっと立て込んでて……」とやわらかいトーンで制限を伝えること。

それだけで相手も“押しかけてしまった”という自覚を持ちやすくなります。

無理に応じるのではなく、「ここまでならOK」と自分のリズムを守る意識が大切です。

4-3. 断りづらい相手には“やんわり断る”魔法の言い回し

「義母」「長年の友人」「ご近所の目上の方」……関係性が濃いほど、直接的に断るのは難しいものですよね。

そんな時に使えるのが、“やんわり断る”魔法のフレーズです。

たとえばこんな言い方はいかがでしょうか。

- 「ちょうど今、体調を崩していてごめんなさい」

- 「今日は子どもの塾の送り迎えでバタバタしてて…」

- 「仕事の締め切りが近くて、集中して取り組んでいる最中なんです」

ポイントは、相手を否定せずに、“こちらの事情”を理由に断ることです。

さらに、「改めてこちらから連絡しますね」とひと言添えることで、拒絶の印象を和らげつつ、次回以降のアポなしを牽制することもできます。

“NO”と言うのが苦手な方ほど、こうした断り方のテンプレを複数ストックしておくと、いざというときに役立ちますよ。

5.アポなしで来る人へやんわりブロック法

5-1. 「最近忙しくて…」やんわり伝える便利なフレーズ集

アポなしで頻繁に訪れる相手に対して、「もうやめてほしい」と感じたら、まずはやんわりとした表現で意思を伝えることから始めましょう。

たとえば、次のようなフレーズは柔らかく、でもしっかり意思が伝わります。

- 「最近、仕事が立て込んでて、時間のコントロールが難しくて…」

- 「バタバタしてて、ゆっくり話す余裕がなくてごめんね」

- 「今は少し静かな時間が必要で…」

これらはあくまで“今の自分の状況”を説明する形なので、相手も「押しかけたのは悪かったな」と気づきやすくなります。

さらに効果を高めるには、「事前に連絡をもらえると助かります」と次回への前向きな提案を付け加えるのがおすすめです。

5-2. 玄関・インターホンで完結させる“物理的距離感”の作り方

どうしても来訪が減らない相手に対しては、「物理的な線引き」を意識するのも一つの方法です。

たとえば、インターホン越しでの応対を基本にするのは、効果的な距離感づくりになります。

顔を合わせずに要件を聞くことで、「今は対応できない」という雰囲気が伝わりやすくなるのです。

また、「今日は出られなくてごめんなさい」と声だけで伝えれば、相手にも“今日は控えた方がいいな”という印象を残せます。

もし自宅や仕事場の入口に掲示できる場合は、「ご用の方は事前にご連絡をお願いいたします」という控えめなメッセージを張り出すのも有効です。

訪問販売や飛び込み営業などにも効果があり、防衛線としても役立ちます。

5-3. 「事前連絡だけはお願い」と伝えるタイミングと方法

アポなし訪問が繰り返されるなら、「事前連絡は必ずしてほしい」と明確にお願いするフェーズに進むのも必要です。

ただし、その伝え方にもコツがあります。

感情的にならず、落ち着いたトーンで、相手の立場を尊重しつつ伝えると効果的です。

たとえば、こんな伝え方はいかがでしょう。

- 「来てくれるのは嬉しいけど、最近ちょっと忙しいことが多いから、事前に連絡もらえると本当に助かるの」

- 「タイミングによっては対応できないこともあるから、次からは一度LINEか電話もらえるとありがたいな」

このように、“連絡してくれた方がこちらもちゃんと対応できる”というポジティブな理由にして伝えると、相手も納得しやすくなります。

我慢して対応し続けるとストレスが積もる一方なので、穏やかなうちに距離感を整えることが関係維持の鍵になります。

6.アポなしで来る人との関係をこじらせないコツ

6-1. 感謝→お願いの順番で伝える“やんわり注意法”

突然の訪問が続く相手に対して、ストレスを感じながらも「できれば関係を壊したくない…」という場面はよくあります。

そんな時に大切なのが、“感謝”を先に伝えたうえで“お願い”を続けるコミュニケーションの順番です。

たとえば、次のように伝えてみましょう。

このように“ありがとう”を最初に置くことで、相手の行動を否定するのではなく、配慮を求める形にできます。

人間関係を壊さずにマナーを伝えるための基本は、共感から始めること。

「来ないで」ではなく、「連絡してもらえたら、こちらも助かる」という前向きな言い換えが、角の立たないやんわり注意法として効果的です。

6-2. 相手の価値観も尊重しつつルールを示す対話術

アポなし訪問を繰り返す人の中には、「昔からそうしてきた」「親しい人とは自由に行き来するのが当たり前」といった、自分なりの価値観が根付いていることがあります。

その場合、いきなりルールを押しつけると反発を招いてしまいます。

大切なのは、「あなたの考えもわかる」→「でも、私の事情もある」という流れで伝えること。

たとえばこんな言い方が有効です。

こうした対話では、「連絡してもらえると嬉しい」といった“感情を添えた依頼”の形にすることで、相手も防御的にならずに話を受け取ってくれやすくなります。

お互いの立場を尊重したうえで、自分にとって心地よいルールを築いていく。これが、関係をこじらせない対話の基本です。

6-3. 冷却期間を置く?それとも“自然に距離を取る”方法とは

それでも繰り返されるアポなし訪問に疲れた時、「関係を少し休ませる」ことも選択肢の一つです。

いきなり縁を切るのではなく、“冷却期間”として自然な距離を取る方法があります。

例えば、

- 返信の頻度を落とす

- 「今月は忙しくて会えそうにない」と伝える

- 家のチャイムやインターホンには即応せず、あとから折り返す

このように、少しずつ対応を控えめにすることで、相手に「今は距離が必要なんだな」と察してもらう空気を作ることができます。

もちろん、まったく対応しないのではなく、必要最低限の礼儀や言葉は忘れずに。

冷たい印象を与えないよう、“自分の状況による一時的な距離感”を演出するのがコツです。

7.「アポなし訪問、実はこんな背景もあった」実例と学び

7-1. 「大切な話を今すぐしたかった」…誤解から起きたすれ違い

ある30代の女性が語ってくれた話です。

長年の友人から突然自宅に来訪され、「ちょっとだけ話を聞いて」と言われたそうです。

最初は迷惑に感じたそうですが、実はその友人、職場でのトラブルに悩み、「一番信頼できる人にだけ話を聞いてほしかった」とのこと。

このケースのように、相手にとっては「今、話さなければ辛くなる」という背景があることも少なくありません。

突然の訪問に驚き、拒否してしまうと、相手のSOSを見逃してしまうリスクもあるのです。

もちろん、毎回応じる必要はありませんが、「なぜ今来たのか?」を聞いてみるだけでも、相手との関係性は変わってくるはずです。

7-2. 「文化や世代の違いで連絡する習慣がなかった」ケース

50代の男性が話してくれたエピソードでは、彼の父親(80代)は、いまだに「訪問のたびに電話するなんて大げさだ」と考えており、アポなし訪問を当たり前と思っているそうです。

こうした価値観の違いは、世代や地域によって顕著です。

たとえば、戦後の日本では「近所付き合いは玄関から」が常識だったため、「気軽に訪ねる」ことが善意とされていました。

この背景を理解したうえで、「今の生活では連絡があると助かる」と伝えると、相手も納得しやすくなります。

文化の違いに気づくだけで、摩擦は大きく減るのです。

7-3. それでも関係は続けたい…対応の成功・失敗エピソード集

■成功例:

40代の主婦Cさんは、アポなしで来る義母に悩んでいました。

ある日、「子どもの昼寝時間に来られると困る」と素直に伝えたところ、義母は「そうだったのね、ごめんなさい」と謝罪し、その後は訪問前に連絡をくれるようになったそうです。

→ 丁寧に理由を添えて伝えることで、関係を損なわずに改善に成功。

■失敗例:

一方で、30代男性Dさんは、突然訪れた友人に「今後は来ないでくれ」と強く言ってしまい、それ以来関係が途絶えてしまったとのこと。

→ 感情的な言い方が相手を傷つけてしまい、関係修復が難しくなったパターン。

人間関係は感情のやりとりです。だからこそ、「伝え方ひとつで結果が大きく変わる」ことを心に留めておきたいですね。