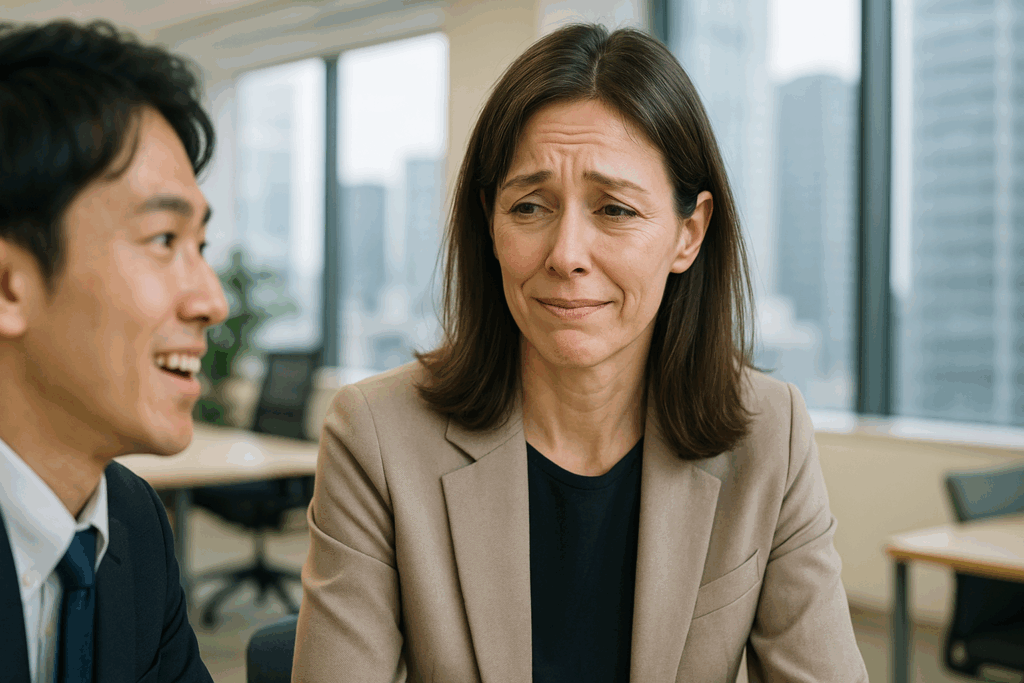

「職場で若い子と接すると、なんだか疲れる…」そんな悩みを抱えていませんか?

価値観やテンポの違いからくる“世代間ギャップ”は、無理に合わせようとするとよりしんどくなるものです。

本記事では、疲れの原因を丁寧に分析しながら、以下のようなポイントをわかりやすく解説しています。

- 若手との会話がかみ合わない理由とその背景

- 「むかつく」「怖い」と感じる瞬間の正体

- 無理に仲良くしようとしない関わり方のコツ

- 孤立しない40代になるためのマインドセット

- 疲れる関係を“学び合える関係”に変える方法

この記事を読むことで、若い世代との関係性に悩む気持ちが少し軽くなり、明日からの職場がほんの少しラクに感じられるようになるはずです。

1. 職場で若い子と接すると疲れるのはなぜ?ズレが原因

「最近の若い子と一緒に仕事すると、正直ちょっと疲れる…」そう感じたことがある方も多いのではないでしょうか.

現代の職場には、20代から50代以上まで、さまざまな世代が混在しています。

特に、SNSやスマホが当たり前の時代に育った20代と、アナログ文化に慣れ親しんできた上の世代では、物事の考え方や反応速度、言葉の使い方にズレが生じやすいのです。

この「ズレ」によって、会話がかみ合わなかったり、意図が正しく伝わらなかったりすると、たとえ相手に悪気がなくても、「疲れる」「気を使う」と感じやすくなるのは自然なことです。

1-1. 会話が続かない…世代間ギャップが招くコミュニケーション疲れ

若い社員と会話が続かず気まずくなる…そんな経験はありませんか?

これは世代による価値観の違いだけでなく、日常的に使っている言語や話題のジャンルの差からも来ています。

たとえば、「最近のテレビって全然面白くないよね」と話したところで、20代の若者はそもそもテレビをあまり見ていないかもしれません。

彼らにとって主な情報源はYouTubeやTikTok、SNSです。

また、リアクションが控えめだったり、返答が「はい」「あ、そうなんですね」で終わることが多いのも、単に話を切りたがっているわけではなく、“無駄な会話はしない文化”の影響だったりします。

このように、会話が弾まないのは相性の問題ではなく、情報の受け取り方・発信のスタイルが違うからと理解することで、無用なストレスはぐっと減らせるはずです。

1-2. 若い子に気を使いすぎる心理とその背景とは

「変なことを言って傷つけたらどうしよう」「今どきの価値観ってどこまで気にすればいいの?」

そんな不安から、若手に対して過剰に気を使い、余計に疲れてしまう中堅世代の方は少なくありません。

背景には、「ハラスメントに敏感な時代になった」という職場環境の変化もあります。

過去には当たり前に通じたアドバイスも、今では「指導という名の押しつけ」と受け取られてしまうリスクがあるため、発言に慎重にならざるを得ないという声も。

また、20代の若手社員は「プライベートを過度に詮索されたくない」と考える傾向があり、距離感を大切にします。

そのため、親しみを込めたつもりの会話が“近づきすぎ”と受け取られ、結果として避けられているように感じてしまうことも。

疲れを感じるのは、「嫌われたくない」「失敗したくない」と思って無意識に神経をすり減らしている証拠です。

まずは「過剰に気を使いすぎているかもしれない」と、自分自身の対応を振り返ってみるといいかもしれません。

2. 職場で若い子といるとむかつく・怖いと感じる理由

職場で若手と接する中で、「なんだか腹が立つ」「無表情で怖い」といった感情が湧くことはありませんか?

2-1. LINE報告や淡白な対応にモヤモヤする瞬間

たとえば、業務連絡がLINEで一言だけ「了解です」と送られてきた時、「これ、ちゃんと伝わってるの?」「冷たくない?」と不安に思った経験はないでしょうか。

若い世代にとって、スタンプや短文は効率の良いコミュニケーション手段であり、そもそも“文字数=誠意”という考えは薄い傾向にあります。

そのため、敬語があっても言葉の少なさに「事務的すぎる」「やる気が感じられない」と思ってしまうのは、世代間のスタイルの違いによるものです。

2-2. 指示を軽く受け流す?責任感の捉え方の違い

また、「これ、やっといてね」と軽く頼んだ仕事を、真剣に受け止めていないように見える若手に、イラッとしたことはありませんか?

これは、“命令されること”への敏感さと、“納得して動く”文化が影響しています。

今の若手は「自分の役割を理解して動きたい」「背景を知らないと動きにくい」と感じる傾向があり、単に「はい」と言って受け取っても、内心では処理しきれないケースも。

「やる気がない」のではなく、「やる理由が見えない」だけというパターンも多いため、補足説明や対話の時間を設けることで誤解を防ぎやすくなります。

2-3. 無愛想=敵意じゃない?若い世代の距離感の取り方

職場で若手に話しかけた時に、「無表情」「あまり目を見ない」「笑わない」と感じることがあるかもしれません。

しかし、それを“嫌われている”と受け取るのは早計かもしれません。

若い世代は「職場の人と親密にならなくてもいい」と考える人が多く、適度な距離を保つのがマナーだと感じていることもあります。

また、「馴れ馴れしい=不快」という認識があるため、逆に礼儀を守っているつもりで無愛想になっている可能性もあります。

大切なのは、「表情」ではなく「行動」や「仕事への姿勢」を見ること。

言葉少なでもしっかり結果を出しているなら、それが彼らなりの信頼の表し方かもしれません。

3. 職場で若い子に無理に合わせない関わり方のコツ

若い世代との関係に疲れないためには、「無理に迎合しない」「合わせようとしすぎない」ことが大切です。

無理に“流行の話題”を振ったり、“若作り”をしても、相手はそれを見抜いてしまいます。

3-1. 「教えてもらう側」になってみると見える世界

あえて「知らないから教えて」と頼ることで、若い子との関係は驚くほどスムーズになります。

たとえば、「最近のSNSってどう使ってるの?」といった話題を振ることで、相手の得意分野に触れるきっかけになります。

人は“教える側”になると、自然と自信が持てるものです。

「頼ってくれる上司」は、実は若手にとって信頼できる存在として映ることが多いのです。

3-2. 昔の話は“正論”じゃない?経験談の伝え方にコツあり

「昔はこうだったんだよ」「俺たちの時代は…」という話は、悪気がなくても“上から目線”に聞こえがちです。

経験談を伝える際は、「共感」と「学び」を意識すると、相手に響きやすくなります。

たとえば、「自分も最初はうまくいかなかったけど、こうしたらよくなったよ」といった言い回しの方が、相手の受け止め方も柔らかくなるでしょう。

3-3. 会話の切り口は「トレンド」より「質問力」

無理に最新のネタを追うよりも、「最近どう?」「仕事で困ってることある?」といったオープンクエスチョンが、若手との信頼構築には効果的です。

「興味を持ってくれている」と伝わることで、自然と会話の距離も縮まり、結果として疲れにくい関係性が築けるようになります。

4. 「孤立しない40代になるために」若い職場で心がけたいこと

年齢を重ねるにつれて、職場でのポジションや人間関係に微妙な“孤独”を感じることはありませんか?

特に20代の若手が多い職場では、会話のリズムや仕事への価値観の違いから「話が合わない」「浮いている気がする」と悩む40代も少なくありません。

けれど、孤立するかしないかは“年齢”ではなく、“関わり方”によって大きく変わります。ここでは、若い職場でも自然に溶け込むための考え方や行動を具体的にご紹介します。

4-1. 経験より柔軟性が重視される時代にどう立ち回る?

これまで「経験がある=正しい」とされてきた価値観が、今の職場では通用しない場面も増えています。

たとえば、業務の進め方ひとつとっても、「手順を守る」より「最短ルートで成果を出す」ことが求められる場面が多くなっています。

もちろん、経験は今でも貴重な財産です。

ただしそれを“押しつけ”として見せてしまうと、若手からは「古い」「頭が固い」と敬遠されてしまう可能性もあります。

今求められているのは、「時代の変化に柔軟に対応できる力」です。

つまり、「こうしなければならない」ではなく、「今はこういうやり方もあるよね」と受け入れる姿勢が、信頼や尊敬につながるのです。

4-2. 若手と自然に話せる人がやっている3つのこと

若手とうまく会話をしている40代には、共通点があります。無理に話しかけたり、

テンションを合わせたりしているわけではありません。むしろ、自然体で関わりながら、次のような点に気を配っています。

① 話を聞くスタンスを大切にしている

ついアドバイスしたくなるところをグッと堪え、「へぇ、そうなんだ」「それってどういうこと?」と、興味をもって質問することが、距離を縮める第一歩になります。

② 自分の弱みもさらけ出す

「実はスマホ苦手でさ」「〇〇の略語ってわからないんだよね」など、完璧じゃない部分を見せることで、若手も安心して心を開いてくれます。

③ 無理に仲良くしようとしない

「お互いに必要な時だけ関わる」というドライな距離感が、実は今の若者にとって心地よいこともあります。適度な間合いを保ちつつ、必要なときに誠実に接するスタンスが大切です。

4-3. 自己肯定感と“ほどよい距離感”のバランスが鍵

「若い子に気を使いすぎて疲れる…」と感じてしまう背景には、「自分がどう見られているか」が気になりすぎているケースもあります。

しかし、そもそも完璧な対応など求められていないのです。

むしろ、自分らしさを保ちつつ、適度に相手に寄り添える人が、若い世代からも信頼されやすくなっています。

大事なのは、“近づきすぎないけど、ちゃんと見ている”という姿勢です。

そして、自分自身の価値や経験を過小評価せず、「この場にいる意味がある」と肯定することが、安心感と余裕につながります。

5. 「疲れる関係」から「学び合える関係」へ切り替えるマインド

職場の人間関係において「疲れる」「分かり合えない」と感じるとき、視点を少し変えるだけで、関係性そのものが軽くなることがあります。

世代間の違いを“障壁”としてではなく、“違うからこそ学べることがある”と受け止める。

そんな発想の転換が、今の時代の人間関係をラクにしてくれる鍵となります。

5-1. 世代間ギャップを“ネタ”にする余裕を持とう

「Z世代って“やりがい搾取”とか言うんだね~」

「え、ガラケー知らないの?時代だね~」

こんなふうに、世代間のズレを笑いに変える余裕があると、お互いの距離が一気に縮まります。

真面目に話し合おうとすると疲れるギャップも、ユーモアというフィルターを通すことで、“話題”に変えることができるのです。

もちろん、茶化しすぎには注意が必要ですが、「違って当然だよね」というスタンスで接することで、関係は驚くほどラクになります。

5-2. 相手の得意分野を頼ると関係が深まる

「若い子の方が詳しいことって、実はたくさんある」

これを素直に認め、あえて頼る姿勢を見せると、若手は意外にも喜んで応えてくれます。

たとえば、「このツールの使い方教えてもらっていい?」と聞くことで、彼らの中に「頼られている」「役に立てている」という感覚が芽生えます。

年長者が“教える側”になる必要はありません。学び合う関係にシフトすることで、お互いのストレスが減り、自然と信頼が生まれやすくなります。

5-3. デジタルに強い世代との共存があなたを進化させる

デジタルネイティブと呼ばれる若い世代は、SNSやクラウド、チャットツールなどを日常的に使いこなしています。

正直、ついていけない…と感じることもあるかもしれません。

しかし、それは“焦り”ではなく“学びのチャンス”と捉えることができます。

これまでの経験に“最新スキル”という新しい武器を加えることで、あなたの価値はさらに高まります。

共存とは、ただ我慢して合わせることではありません。違う力を掛け合わせて、より良い成果を生み出すことです。

そう考えると、若手との関係が“疲れるもの”から“自分を成長させてくれる機会”へと変わっていくはずです。